共情经济让《罗刹海市》成全球第一 外媒精彩评价 (Loading...)

资讯 中播网/钛媒体 2023-08-01

刀郎破纪录,《罗刹海市》80亿播放量,等于8个周杰伦?

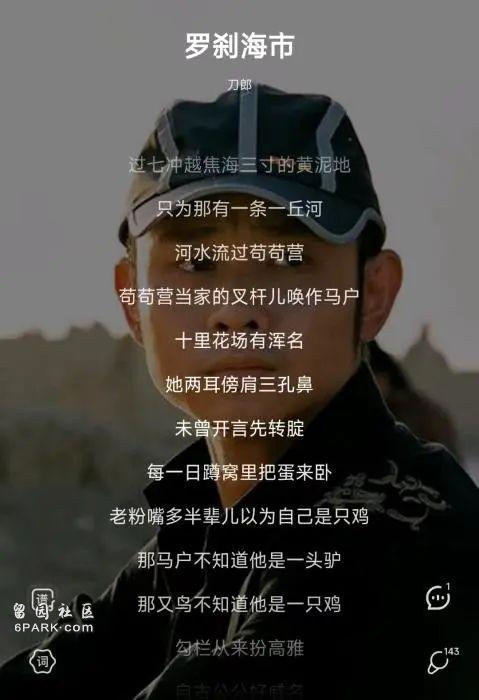

11天,80亿播放量……前几天还在被没有听懂的大众揪着细节讨论,“刀郎到底骂了谁”的《罗刹海市》,竟然破了吉尼斯世界纪录。

截至7月30日18点,《罗刹海市》的全球网络播放量到达80亿次,直接超过了2017年发行的西班牙神曲《Despacito》55亿次的世界纪录。这的确出乎很多人的意料,这样一个看似不可思议的数据,竟来自一位隐身乐坛十年的歌手。

很多人可能还不太清楚,80亿播放量是什么概念?举个例子,周杰伦播放量最高的《稻香》,总播放量也只有10亿次左右,还是10几年里存下来的

按照目前各大音乐平台“1000次播放量约等于1.2元”的换算公式,80亿次播放量就是960万元版权收益。

海外市场的传播链,也颇有意思。

一开始,只是一些华人把《罗刹海市》社交媒体,并配以中英文歌词翻译,在看懂了歌词,并迅速被旋律洗脑后,越来越多的老外也加入到了“转发大军”当中。

歌曲对当下社会“以丑为美”现象的批判,其实是得到了全世界歌迷的共鸣,有美国网友觉得,这唱的就是美国的娱乐圈,也有韩国歌迷则称,“这就是韩国官场的写照”。

越南网红在线翻唱

难怪有网友表示,“如果《罗刹海市》播放量超过100亿,估计本世纪都不会有作品超过它了”。

有些歌手的价值在当下,有些歌手的好可能要在时代大背景的映衬下才会被更多人感知到。但不管怎么说,相比当下抖音平台上各种口水神曲,刀郎这张专辑的文学性还是被越来越多人认识到了。

希望这首歌不是仅仅是让大家贡献了播放量,让歌手创了记录拿了版权费,而是真的能让我们有所思考和获得。

共情经济将让《罗刹海市》成为全球播放量第一

沉寂十年的刀郎采用了西部刀客的“稳准狠”,在天时地利人和共振与共情时,通过短视频精准传播一战封神! 我们预测2023年8月《罗刹海市》将成为全球播放量第一,将会突破百亿。

很多网友问刀郎火了是什么经济学原理,现在也没有所谓的网络大V经济学家对此做出解释,这些专家都是研究形而上的,从来不关心现实社会与经济发展。我们今天在今日头条正式来分析一下《罗刹海市》的经济学现象,在正式分析之前,我们先看一下现在全球播放量前十的歌曲排行榜。

1. "Despacito" - 距离遥远 (Luis Fonsi ft. Daddy Yankee) - 播放量: 超过78亿 - 主唱: Luis Fonsi和Daddy Yankee - 这首歌曲描述了一段慢慢陷入爱河的浪漫之旅。

2.《罗刹海市》—播放量超60亿,主唱刀郎,这首歌借用蒲松龄的小说题材、用东北靠山调曲风,来进行讥讽人类社会上那些颠倒真善美的丑恶现象。

3."Shape of You" - 你的形状 (Ed Sheeran) - 播放量: 超过57亿 - 主唱: Ed Sheeran - 这首歌曲中的男主人公被一个女孩的身材和气质打动,想要追求她。

4."See You Again" - 再见了,朋友 (Wiz Khalifa ft. Charlie Puth) - 播放量: 超过47亿 - 主唱: Wiz Khalifa和Charlie Puth - 这首歌曲是为了纪念已故演员保罗·沃克而创作的,表达了对逝去亲人和朋友的思念。

5."Uptown Funk" - 都市放克 (Mark Ronson ft. Bruno Mars) - 播放量: 超过41亿 - 主唱: Mark Ronson和Bruno Mars - 这首歌曲是一首欢快的歌舞曲,表达了热爱音乐、享受生活的心情。

6. "Baby Shark Dance" - 宝宝鲨鱼舞 (Pinkfong) - 播放量: 超过38亿 - 主唱: Pinkfong - 这首儿童歌曲是一首简单易学的舞曲,引领着全球孩子们跳起了欢快的舞蹈。

7. "Gangnam Style" - 江南Style (Psy) - 播放量: 超过36亿 - 主唱: Psy - 这首歌曲是一首欢快幽默的流行舞曲,表达了对韩国江南文化的喜爱。

8. "Sugar" - 甜心 (Maroon 5) - 播放量: 超过35亿 - 主唱: Maroon 5 - 这首歌曲描述了一个男人向他爱的女人表达他的爱情和承诺。

9."Roar" - 咆哮 (Katy Perry) - 播放量: 超过33亿 - 主唱: Katy Perry - 这首歌曲是一首励志歌曲,鼓励人们勇敢地面对生活中的困难和挫折。

10. "Thinking Out Loud" - 大声思考 (Ed Sheeran) - 播放量: 超过30亿 - 主唱: Ed Sheeran - 这首歌曲是一首浪漫的情歌,表达了永恒的爱情和承诺。

虽然现在《罗刹海市》以60亿播放量拍卖暂居第二,随着传播的持续发酵,如果没有特殊情况,在即将到来的八月份突破百亿成为全球播放量第一基本上没有什么悬念。

刀郎《罗刹海市》的这种现象在经济学上我们称为共情经济,共情经济是指在大众的同理心触发共鸣形成舆论声势的舆情下,衍生群体通过二次传播带来流量效益的经济现象。

这在民生舆情与圈层舆情中表现尤为突出,由于涉事者损害或漠视了符合大多数人共情的心里感受,强烈的代入感易激发群体同理心,让网民能够突破年龄、阶层、性别等圈层走到一起,去表达共同诉求,发泄共同的情感。

在专业领域或者商业领域,在这种共情经济下会爆发舆情的出洪荒之力,很容易让事件或者当事人成为超级顶流,有机会王者雄霸。这是在数字经济时代和短视频流量时代特殊的经济现象,但凡进入共情经济的行业、企业或者个人,在短时间内通过舆情共振就会成为行业或者社会顶流。比如曾经的鸿星尔克,也是共情经济下爆发的案例。但是刀郎的《罗刹海市》是一种文化领域的共情经济,其热度、力度和持续度会远高于当时的鸿星尔克。

这两位主持人好敢说,直面刀郎热点争议!

7月26日中午13:07,央视著名主持人张泽群在社交平台上发文称:“有说是吕剧, 一听是曲剧。唱的是马户, 细看是一驴。”同时转发了网友对刀郎《罗刹海市》的重新演绎。同时,也表示了张泽群对于这个热点的态度。

自从歌手刀郎的这一首神曲《罗刹海市》7月19号上新以来,围绕该歌曲的争议似乎就一直没有停下,网友几乎全部都是一边倒地将刀郎的《罗刹海市》解读为是内涵某些歌手。

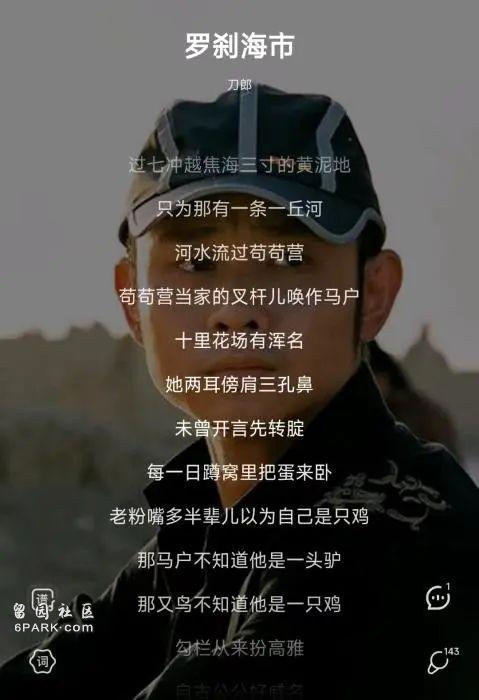

《罗刹海市》这首歌的灵感来源于清代小说家蒲松龄的同名小说。

小说描绘了一个名叫马骥的秀才误入罗刹国,那里的人们以丑为美,越丑的人越能担任高位。

这显然是对当时黑暗社会风气和科举制度无法选拔人才的尖锐讽刺。

面对网上的争议,主持人张泽群直面热点,勇敢表达出自己的观点和态度,网友表示:“不管咋说,支持张泽群发声。”

张泽群不是第一个出面表达观点的主持人。

从央视电影频道离职的主持人瑤淼,在7月24日就发布视频称:“刀郎新歌《罗刹海市》,水洗脸,歌洗心。#罗刹海市 #文学常识”

该视频系主持人瑶淼为歌手刀郎新歌《罗刹海市》进行延伸解读。截至目前,点赞量高达21.6万,引发2.1万的网友评论。

瑤淼点评刀郎新歌,她是通过原著的角度来分析《罗刹海市》,对《罗刹海市》主人公马骥进行了介绍,进而介绍了马骥为了适应罗刹海市这个荒谬的国度而用泥巴把自己给扮丑。

瑤淼说道:“蒲松龄批判这些规则,迫使人们失去真我,放弃原则,改变自己。”

网友表示“这样的声音才是社会真正需要的。”对瑤淼的点评表示认可。

不愧是央视电影频道出来的主持人,紧跟时事热点,分析得有理有据,总结问题引人深思,透露出一股子影评味。

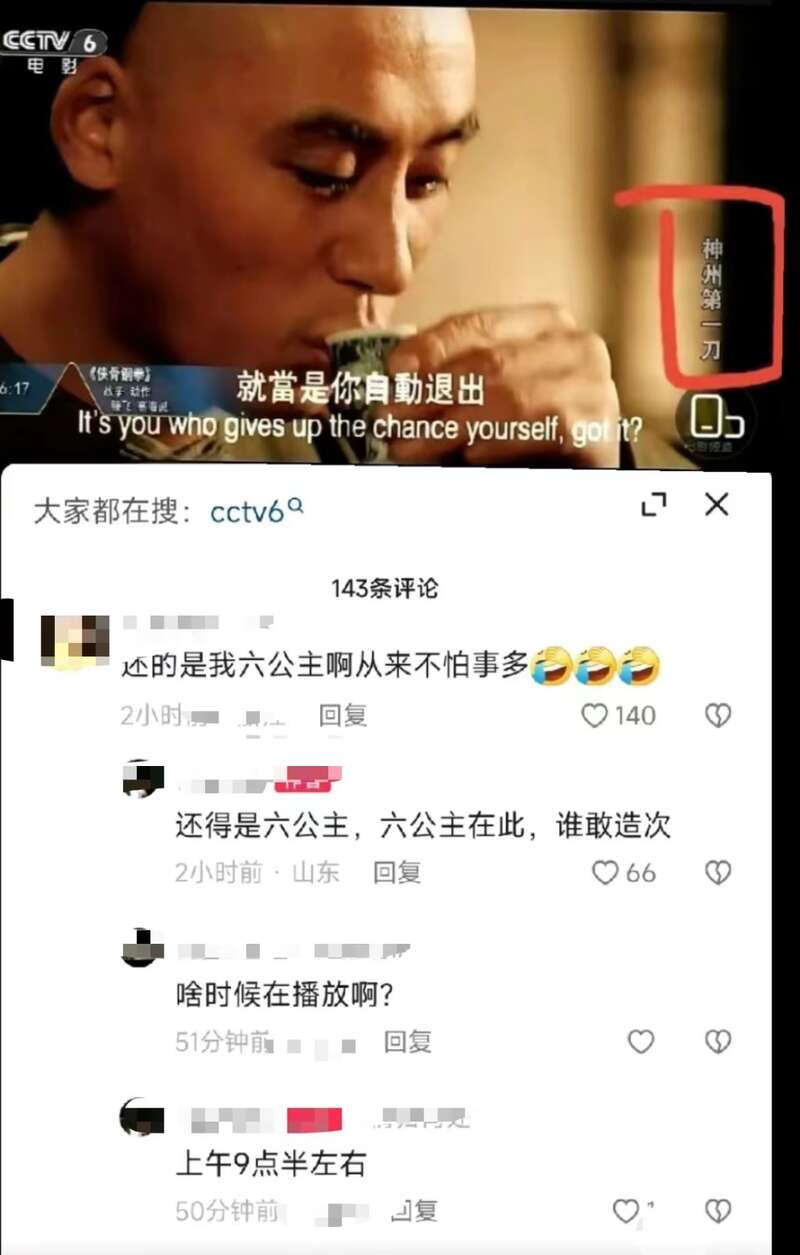

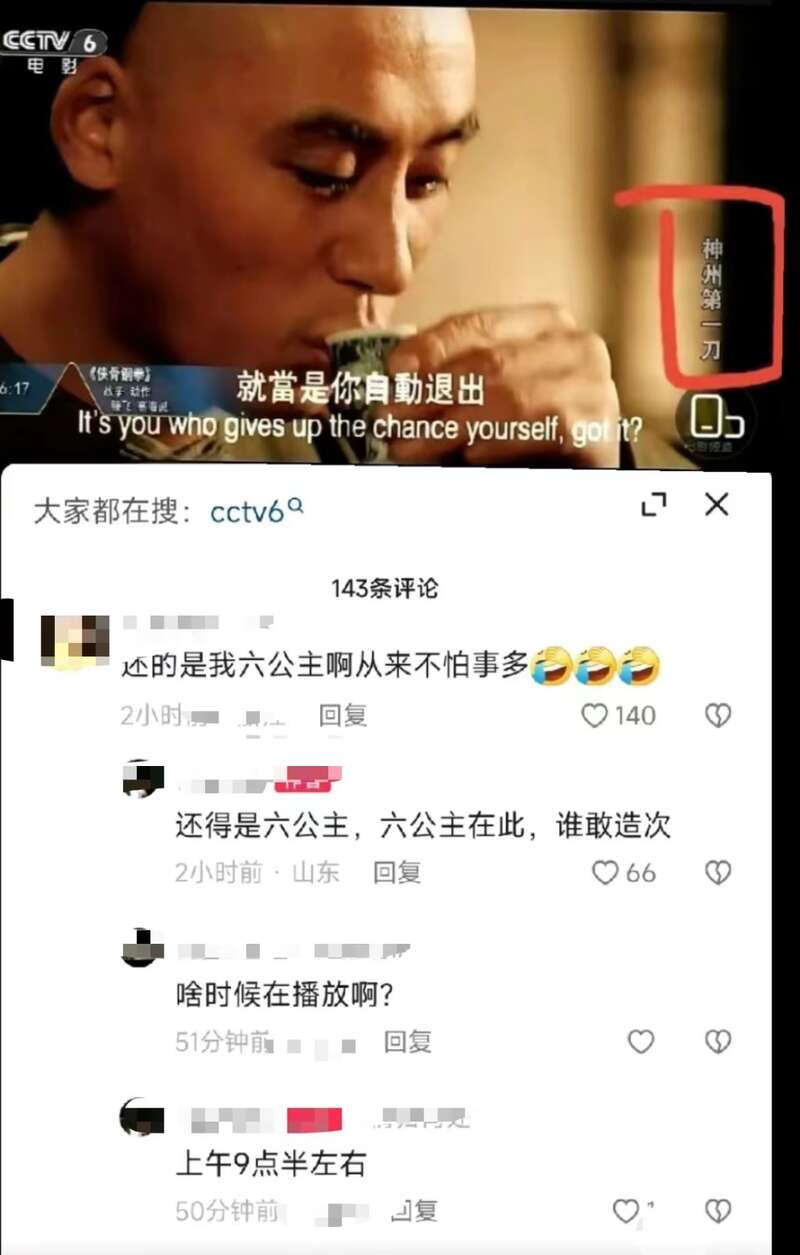

而电影频道,也在近日播放了名为《神州第一刀》的电影,被网友看成是对刀郎新歌引发热议的回应,网友表示,电影频道在“委婉力挺。”

不管是主持领域还是歌手领域,我们都期待好作品,那些专业有内涵,细致处理得人心,可以激发共鸣,令人难以忘怀的好作品。

国外媒体对中国歌手刀郎的三段精彩评价

1. "Dao Lang's powerful voice and emotional delivery captivate audiences around the world. His unique blend of traditional Chinese folk music with contemporary pop elements creates a mesmerizing and unforgettable listening experience."(《The Guardian》)

“刀郎强而有力的嗓音和情感丰富的演唱方式吸引了全球观众的注意。他将传统中国民间音乐与现代流行元素巧妙地融合,创造出令人陶醉且难以忘怀的听觉体验。”

2. "Dao Lang's music transcends cultural boundaries, touching the hearts of people from all walks of life. His soulful performances and heartfelt lyrics resonate with listeners, conveying universal emotions that transcend language barriers."(《BBC Music Magazine》)

“刀郎的音乐超越了文化界限,触动了各行各业人们的心灵。他深情的表演和真挚的歌词与听众产生共鸣,传达出超越语言障碍的普遍情感。”

3. "Dao Lang's talent as a singer-songwriter is unparalleled. His ability to craft beautiful melodies and thought-provoking lyrics showcases his artistic depth and creativity. He has become a symbol of Chinese music, representing the country's rich cultural heritage."(《Rolling Stone》)

“刀郎作为一名创作型歌手的才华无与伦比。他能够创作出美妙的旋律和发人深省的歌词,展示了他的艺术深度和创造力。他已成为中国音乐的象征,代表着这个国家丰富的文化遗产。”

听懂刀郎,就听懂了华语乐坛这20年

如果我们完整读完《罗刹海市》的原版故事,或许会发现刀郎新歌对音乐行业真正的意义。

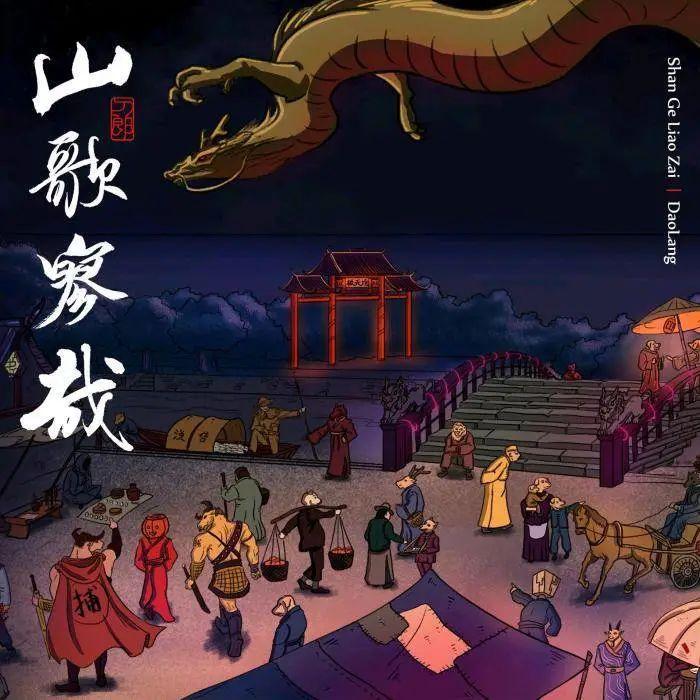

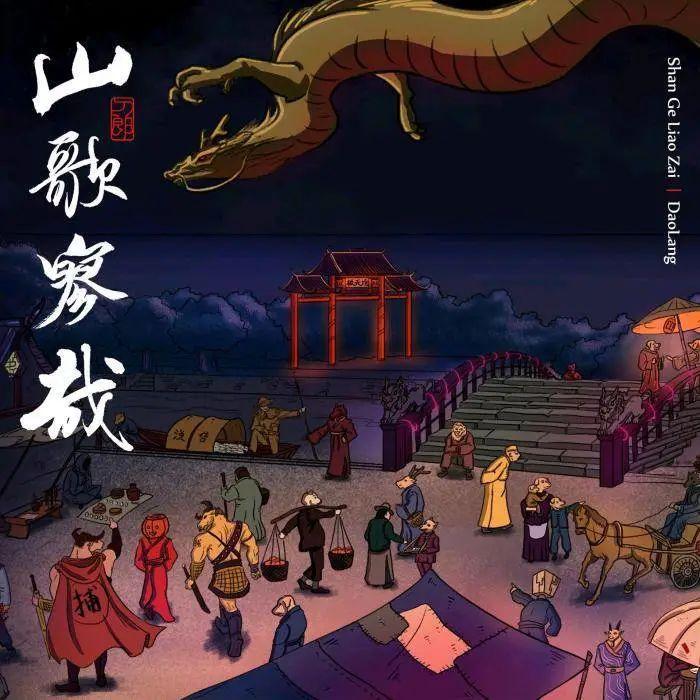

就在人们几乎要忘记他名字的时候,刀郎带着新专辑《山歌寥哉》归来,其中一首《罗刹海市》更是引起了现象级的讨论。

《山歌寥哉》是通俗音乐的上佳之作,这几乎没有疑问。整张专辑带有“新民歌”概念,又借用了文言志怪小说的一些内涵,词曲都引人思考。

不过它的病毒式传播,主要还是因为歌词被解读为影射讥讽那英、杨坤、高晓松等主流歌手——虽然不少媒体也都指出这可能是误读,但公众仍然相信他们最爱的故事:

少年出走,武神归来,刀郎回来打“恩怨局”,怼脸当年的歌坛大咖,这岂不是爽文中的爽文?

可现实毕竟不是起点小说,刀郎的回归,未必有那么多个人恩怨。

更重要的是,解读刀郎的歌,其实有其更重要的意义所在:真正听懂刀郎,或许意味着听懂华语乐坛的这20年。

被批判的刀郎:20年前的华语乐坛,“谁是马户”并不重要

或许注意到这一点的人还不多:原版的《罗刹海市》故事情节,本就和音乐有着密不可分的关系。

蒲松龄《罗刹海市》故事的前半段,说的是一位容颜俊秀的青年人马骥,在从事海上贸易时因为飓风,误入“罗刹国”的一个村子。

他发现当地人都长得奇丑,几乎不像人,偶尔有长得像人的,也衣衫褴褛如乞丐。

马骥用了几天,才使村民相信自己不是噬人的怪物,进而与他们交流,知道罗刹国最重外貌,极美者可以为上卿,这个山村居民,不少都是因为奇丑无比,父母都认为不祥而被抛弃的人……

马骥于是前往罗刹国的都城,正好见到了退朝的相国。

这位本该“俊美”无比的相国长得不忍直视,正如刀郎在歌词里写的:“双耳皆背生,鼻三孔、睫毛覆目如帘”。

罗刹国和中原的美丑是相反的,因此被乡里称为“俊人”的马骥,在这里丑得惊神泣鬼。

接下来,“音乐”的作用出现了。

一位曾到过中国的行商,发现马骥唱歌比五音不全的罗刹国乐师强多了,想要将马骥举荐给国王,但因为担心马骥丑得过于惊悚吓到陛下而失败。

直到马骥以煤涂面作张飞妆,才因为歌曲和见识得到了国王的赏识,只是罗刹国官员因为知道马骥的妆容是假的,仍然会私下议论和鼓励他。

刀郎借来《罗刹海市》这个名字,谈的是“审美标准”的问题,罗刹国以丑为美,甚至在马骥委曲求全,以煤涂面故作丑态以后,他们依然不能接受马骥的“伪饰”。

这是当年刀郎的遭遇吗?

我认为是的,刀郎不计较是一回事,但刀郎歌曲受到中心化“审美标准”很大的挑战,则是当年的事实。

当年的乐坛依然保留着中心化结构,那英、汪峰和高晓松,都通过不同的方式进入到了这个“中心”圈子里。

他们可以品评作品优劣,甚至在奖项评选时不让当年人气最炽热的歌手入围,因为他们对于“艺术性”有着垄断式的话语权——

当然,这并不等于那英或者汪峰人品卑劣,这个中心圈子里换任何人来,结果都不会差太多。

因为刀郎是新物种,那英也承认,刀郎的专辑“我们谁也卖不过他”。

正版专辑销量270万,加上盗版可能接近2000万,这样一个半路出家、没经过系统声乐学习,也没有被“唱片公司—经纪人”工业化体系盖章的歌手,被视为中心化结构中的一种“异质”,不正常吗?

太正常了,中心化的封闭结构一定会试图驱逐这样的异质,直到新物种的声势扩大到无法驱逐。

在此之前,“新物种”要么选择融入原有权力结构(比如当年许多民谣、摇滚歌手,比如R&B的周杰伦),成为“旧世界”的明星。

要么接受排挤,在某些作品大火之后慢慢淡出公众视野,音乐圈一直是这样运转的。

刀郎比谁都清楚这一点,他也尝试过做一些改变,但因为种种原因,“主流”的圈子始终没有完全接纳过他。

这也让刀郎没有太多选择,如果他坚持自己的音乐是美的,是“有音乐性的”,那就一定有人在“颠倒黑白”。

所谓“恩怨局”,当年刀郎的态度就很洒脱,他甚至亲自为“那英说只有农民听刀郎”的流言辟谣,刀郎也没有借着人气强行留在娱乐视野中,仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人,奖有什么重要呢,屁大点事。

如今时过境迁,当年的“话语权力中心”都不存在了,大家也都不在乎评奖了……你说刀郎会回来打脸复仇?那格局也太小了,不像他的作风。

从始至终,他面对的都是一个“话语权力中心”,而不是某个人,某件事,他弹剑作歌,讽刺的是“美丑不分、黑白颠倒”的风气,是与一个世界为敌。

所以谁是“马户”,谁是“又鸟”,根本就不重要。

《罗刹海市》写的是他一路所见的东西,是“二十年目睹之怪现状”,并不单指一人一事。

正如《聊斋志异》写鬼写狐,本就是为了刺贪刺虐,描绘的事“世相”,是时代的轮廓。谁会去关注狐妖代表哪个人,书生又代表哪个人呢?

20年后的音乐市场:去中心化以后,依然需要价值锚

刀郎曾经面对的那个以“唱片公司—经纪人”系统为核心的流行音乐“权威”体系,今天已经彻底瓦解。

新浪潮对刀郎和那英来说都是公平的,这也是所有音乐人必须要过的关卡。

已经过了创作表演巅峰期的那英选择以综艺等其它方式维持曝光度,而刀郎依然选择用创作硬蹚潮水,两种选择其实都是合理的。

实际上,刀郎早就在访谈中表达过类似的观点:“当年的冲突是观点不同,不存在绝对的对错”——20年后回头看,杨坤或许有一些不太理性的表达,但那英的发言其实很有意思。

她一方面坦诚在专辑销量上“我们”谁都卖不过他;另一方面又坚持刀郎的创作一定是有问题的,虽然她自己也无法准确描述这个问题究竟是什么。

“审美性”或者说“艺术性”,本身是一个极难量化的东西,同样是汪峰的歌,你可以赞美它是“人文摇滚”,也可以批评它“毫无摇滚精神”。

学术归学术,至少在商业领域,“艺术性”确实是个任人打扮的小姑娘,谁掌握了更多话语权,谁就是真艺术,这也是刀郎对“圈子”不满的根源,只要稍微代入一下,我们就能感同身受:凭什么我的东西就不是艺术呢?

而现在,刀郎从排斥权威,到理解权威,很可能将要成为权威了。传唱度不是唯一的标准,动辄20亿播放的抖音神曲,刀郎就能打得过吗?如果各类榜单复活,《山歌寥哉》能刷得过顶流爱豆的数据应援团么?

最终刀郎也需要真切地面对“艺术性”这个无比现实的“软指标”,音乐,或者说所有的人文艺术作品,都有一种硬核的需求,就是在商业/物质标准之外去锚定自己的价值。

不是说冲垮了中心化结构,摆脱了唱片公司和经纪人系统的控制,这种需求就不存在了。

时至今日,刀郎在歌里唱的依然是“狗屁高雅”,这是当然属于他的艺术选择,我们无从置喙。可是假以时日,等到刀郎被各种认知捧成“大师”、“权威”的时候,他依然会坚持“狗屁艺术性,都是装X”么?

最终他也是要寻找价值锚定物的(没有谁是100%纯靠自己的内心作为标准的),这点我们可以拭目以待。

《罗刹海市》故事的后半段:新民歌,华语乐坛的无价之宝?

还有一种可能,就是刀郎他确实压根就没打算主动去找什么“价值锚”。

但他一直坚定地知道“民间”的力量,或者说新民歌的力量——这从他的《山歌寥哉》中可以看出一点端倪。

在蒲松龄《罗刹海市》的下半部分,被罗刹国群臣孤立的马骥告假三月,回到山村,听说了奇珍异宝云集的“罗刹海市”,不畏风浪前往,希望有所见识。

在罗刹海市,马骥结识了出手都是非人间珍宝的东海三太子,娶到了龙女,拥有了常人所没有的满足。

这一部分,刀郎在歌里没有具体地提到,但他在现实中的经历却有些相似。在远离聚光灯的岁月里,刀郎遇到了能够欣赏自己并且两心相悦的妻子,在“民间”收获了在“圈内”不会有的灵感和积淀,最终他带着《山歌寥哉》回到聚光灯下的时候,这才是无价珍宝。

《山歌寥哉》中的南腔北调,嬉笑怒骂,有人说这是“喊麦”的更高形态,这其实有点意思。

我甚至觉得《罗刹海市》民歌的外壳下,涌动着说唱的内核,在中国说唱被过滤掉尖锐和粗鄙以后,民歌其实可以替代说唱的一部分生态位。

因为那些荒凉浑厚的调子本身,就能勾起潜藏在“文明”表层下的激烈情绪,是表达的良导体。

聊斋和山歌都是“形式”,你真让刀郎阐释歌曲的深刻内核,他不一定解释得比前几天分析歌词的自媒体好。

但创作者永远是比阐释者珍贵的,形式本身就有价值。

就在那英、汪峰的“中心”流行圈不接纳刀郎的时候,官方其实很看好刀郎的西域情歌。《冲动的惩罚》获得中宣部“金唱片”奖;《爱是你我》获得中宣部“五个一工程奖”……真正的主流,是在肯定他的创作方向和颇具民族性的创作形式。

刀郎在港台的口碑也很有意思,台湾音乐教父罗大佑在一次访谈中说过,自己不听S.H.E,但是会听刀郎。虽然罗大佑接下来赞美刀郎的声线,但应该不会真的有人认为,罗大佑只是因为声线去听刀郎的歌。

对罗大佑、谭咏麟这样的港台音乐人来说,刀郎的作品中一定有什么他们稀缺的特质:最合理的解释,就是刀郎取材所用的山歌和古典志怪小说的“形式”打动了这些资深创作人。

或许刀郎就是在走一条最“简单”的路,就像武侠小说中写的,心中观想无数遍达摩尊者像,自然学会达摩剑。

《山歌寥哉》就是初步的结果,向传统文化借剑这个想法,真是太酷了……

比起“莫欺少年穷”的老桥段,我确实更喜欢《雪中悍刀行》中李剑神大雪坪那一声“剑来”——万千剑刃浮空而起,李淳罡向天下人借一剑!

《山海经》《聊斋志异》《搜神记》《虬髯客传》……古典文化中还有无数宝藏,哪怕仅仅是作为装饰性概念出现在音乐中,也可以瞬间照亮一片天空。

当然,只凭《山歌寥哉》还做不到,但其实,这已经是华语乐坛的一条“暗线”,今年热歌榜上常见到的《精卫》《武家坡2021》《三拜红尘凉》……他们当然不都是所谓“新民歌”,但同样都在向中国传统的意象/母题“借剑”。

所以,刀郎《罗刹海市》的老故事,可能正是华语乐坛的一条新路子。

11天,80亿播放量……前几天还在被没有听懂的大众揪着细节讨论,“刀郎到底骂了谁”的《罗刹海市》,竟然破了吉尼斯世界纪录。

截至7月30日18点,《罗刹海市》的全球网络播放量到达80亿次,直接超过了2017年发行的西班牙神曲《Despacito》55亿次的世界纪录。这的确出乎很多人的意料,这样一个看似不可思议的数据,竟来自一位隐身乐坛十年的歌手。

很多人可能还不太清楚,80亿播放量是什么概念?举个例子,周杰伦播放量最高的《稻香》,总播放量也只有10亿次左右,还是10几年里存下来的

按照目前各大音乐平台“1000次播放量约等于1.2元”的换算公式,80亿次播放量就是960万元版权收益。

海外市场的传播链,也颇有意思。

一开始,只是一些华人把《罗刹海市》社交媒体,并配以中英文歌词翻译,在看懂了歌词,并迅速被旋律洗脑后,越来越多的老外也加入到了“转发大军”当中。

歌曲对当下社会“以丑为美”现象的批判,其实是得到了全世界歌迷的共鸣,有美国网友觉得,这唱的就是美国的娱乐圈,也有韩国歌迷则称,“这就是韩国官场的写照”。

越南网红在线翻唱

难怪有网友表示,“如果《罗刹海市》播放量超过100亿,估计本世纪都不会有作品超过它了”。

有些歌手的价值在当下,有些歌手的好可能要在时代大背景的映衬下才会被更多人感知到。但不管怎么说,相比当下抖音平台上各种口水神曲,刀郎这张专辑的文学性还是被越来越多人认识到了。

希望这首歌不是仅仅是让大家贡献了播放量,让歌手创了记录拿了版权费,而是真的能让我们有所思考和获得。

共情经济将让《罗刹海市》成为全球播放量第一

沉寂十年的刀郎采用了西部刀客的“稳准狠”,在天时地利人和共振与共情时,通过短视频精准传播一战封神! 我们预测2023年8月《罗刹海市》将成为全球播放量第一,将会突破百亿。

很多网友问刀郎火了是什么经济学原理,现在也没有所谓的网络大V经济学家对此做出解释,这些专家都是研究形而上的,从来不关心现实社会与经济发展。我们今天在今日头条正式来分析一下《罗刹海市》的经济学现象,在正式分析之前,我们先看一下现在全球播放量前十的歌曲排行榜。

1. "Despacito" - 距离遥远 (Luis Fonsi ft. Daddy Yankee) - 播放量: 超过78亿 - 主唱: Luis Fonsi和Daddy Yankee - 这首歌曲描述了一段慢慢陷入爱河的浪漫之旅。

2.《罗刹海市》—播放量超60亿,主唱刀郎,这首歌借用蒲松龄的小说题材、用东北靠山调曲风,来进行讥讽人类社会上那些颠倒真善美的丑恶现象。

3."Shape of You" - 你的形状 (Ed Sheeran) - 播放量: 超过57亿 - 主唱: Ed Sheeran - 这首歌曲中的男主人公被一个女孩的身材和气质打动,想要追求她。

4."See You Again" - 再见了,朋友 (Wiz Khalifa ft. Charlie Puth) - 播放量: 超过47亿 - 主唱: Wiz Khalifa和Charlie Puth - 这首歌曲是为了纪念已故演员保罗·沃克而创作的,表达了对逝去亲人和朋友的思念。

5."Uptown Funk" - 都市放克 (Mark Ronson ft. Bruno Mars) - 播放量: 超过41亿 - 主唱: Mark Ronson和Bruno Mars - 这首歌曲是一首欢快的歌舞曲,表达了热爱音乐、享受生活的心情。

6. "Baby Shark Dance" - 宝宝鲨鱼舞 (Pinkfong) - 播放量: 超过38亿 - 主唱: Pinkfong - 这首儿童歌曲是一首简单易学的舞曲,引领着全球孩子们跳起了欢快的舞蹈。

7. "Gangnam Style" - 江南Style (Psy) - 播放量: 超过36亿 - 主唱: Psy - 这首歌曲是一首欢快幽默的流行舞曲,表达了对韩国江南文化的喜爱。

8. "Sugar" - 甜心 (Maroon 5) - 播放量: 超过35亿 - 主唱: Maroon 5 - 这首歌曲描述了一个男人向他爱的女人表达他的爱情和承诺。

9."Roar" - 咆哮 (Katy Perry) - 播放量: 超过33亿 - 主唱: Katy Perry - 这首歌曲是一首励志歌曲,鼓励人们勇敢地面对生活中的困难和挫折。

10. "Thinking Out Loud" - 大声思考 (Ed Sheeran) - 播放量: 超过30亿 - 主唱: Ed Sheeran - 这首歌曲是一首浪漫的情歌,表达了永恒的爱情和承诺。

虽然现在《罗刹海市》以60亿播放量拍卖暂居第二,随着传播的持续发酵,如果没有特殊情况,在即将到来的八月份突破百亿成为全球播放量第一基本上没有什么悬念。

刀郎《罗刹海市》的这种现象在经济学上我们称为共情经济,共情经济是指在大众的同理心触发共鸣形成舆论声势的舆情下,衍生群体通过二次传播带来流量效益的经济现象。

这在民生舆情与圈层舆情中表现尤为突出,由于涉事者损害或漠视了符合大多数人共情的心里感受,强烈的代入感易激发群体同理心,让网民能够突破年龄、阶层、性别等圈层走到一起,去表达共同诉求,发泄共同的情感。

在专业领域或者商业领域,在这种共情经济下会爆发舆情的出洪荒之力,很容易让事件或者当事人成为超级顶流,有机会王者雄霸。这是在数字经济时代和短视频流量时代特殊的经济现象,但凡进入共情经济的行业、企业或者个人,在短时间内通过舆情共振就会成为行业或者社会顶流。比如曾经的鸿星尔克,也是共情经济下爆发的案例。但是刀郎的《罗刹海市》是一种文化领域的共情经济,其热度、力度和持续度会远高于当时的鸿星尔克。

这两位主持人好敢说,直面刀郎热点争议!

7月26日中午13:07,央视著名主持人张泽群在社交平台上发文称:“有说是吕剧, 一听是曲剧。唱的是马户, 细看是一驴。”同时转发了网友对刀郎《罗刹海市》的重新演绎。同时,也表示了张泽群对于这个热点的态度。

自从歌手刀郎的这一首神曲《罗刹海市》7月19号上新以来,围绕该歌曲的争议似乎就一直没有停下,网友几乎全部都是一边倒地将刀郎的《罗刹海市》解读为是内涵某些歌手。

《罗刹海市》这首歌的灵感来源于清代小说家蒲松龄的同名小说。

小说描绘了一个名叫马骥的秀才误入罗刹国,那里的人们以丑为美,越丑的人越能担任高位。

这显然是对当时黑暗社会风气和科举制度无法选拔人才的尖锐讽刺。

面对网上的争议,主持人张泽群直面热点,勇敢表达出自己的观点和态度,网友表示:“不管咋说,支持张泽群发声。”

张泽群不是第一个出面表达观点的主持人。

从央视电影频道离职的主持人瑤淼,在7月24日就发布视频称:“刀郎新歌《罗刹海市》,水洗脸,歌洗心。#罗刹海市 #文学常识”

该视频系主持人瑶淼为歌手刀郎新歌《罗刹海市》进行延伸解读。截至目前,点赞量高达21.6万,引发2.1万的网友评论。

瑤淼点评刀郎新歌,她是通过原著的角度来分析《罗刹海市》,对《罗刹海市》主人公马骥进行了介绍,进而介绍了马骥为了适应罗刹海市这个荒谬的国度而用泥巴把自己给扮丑。

瑤淼说道:“蒲松龄批判这些规则,迫使人们失去真我,放弃原则,改变自己。”

网友表示“这样的声音才是社会真正需要的。”对瑤淼的点评表示认可。

不愧是央视电影频道出来的主持人,紧跟时事热点,分析得有理有据,总结问题引人深思,透露出一股子影评味。

而电影频道,也在近日播放了名为《神州第一刀》的电影,被网友看成是对刀郎新歌引发热议的回应,网友表示,电影频道在“委婉力挺。”

不管是主持领域还是歌手领域,我们都期待好作品,那些专业有内涵,细致处理得人心,可以激发共鸣,令人难以忘怀的好作品。

国外媒体对中国歌手刀郎的三段精彩评价

1. "Dao Lang's powerful voice and emotional delivery captivate audiences around the world. His unique blend of traditional Chinese folk music with contemporary pop elements creates a mesmerizing and unforgettable listening experience."(《The Guardian》)

“刀郎强而有力的嗓音和情感丰富的演唱方式吸引了全球观众的注意。他将传统中国民间音乐与现代流行元素巧妙地融合,创造出令人陶醉且难以忘怀的听觉体验。”

2. "Dao Lang's music transcends cultural boundaries, touching the hearts of people from all walks of life. His soulful performances and heartfelt lyrics resonate with listeners, conveying universal emotions that transcend language barriers."(《BBC Music Magazine》)

“刀郎的音乐超越了文化界限,触动了各行各业人们的心灵。他深情的表演和真挚的歌词与听众产生共鸣,传达出超越语言障碍的普遍情感。”

3. "Dao Lang's talent as a singer-songwriter is unparalleled. His ability to craft beautiful melodies and thought-provoking lyrics showcases his artistic depth and creativity. He has become a symbol of Chinese music, representing the country's rich cultural heritage."(《Rolling Stone》)

“刀郎作为一名创作型歌手的才华无与伦比。他能够创作出美妙的旋律和发人深省的歌词,展示了他的艺术深度和创造力。他已成为中国音乐的象征,代表着这个国家丰富的文化遗产。”

听懂刀郎,就听懂了华语乐坛这20年

如果我们完整读完《罗刹海市》的原版故事,或许会发现刀郎新歌对音乐行业真正的意义。

就在人们几乎要忘记他名字的时候,刀郎带着新专辑《山歌寥哉》归来,其中一首《罗刹海市》更是引起了现象级的讨论。

《山歌寥哉》是通俗音乐的上佳之作,这几乎没有疑问。整张专辑带有“新民歌”概念,又借用了文言志怪小说的一些内涵,词曲都引人思考。

不过它的病毒式传播,主要还是因为歌词被解读为影射讥讽那英、杨坤、高晓松等主流歌手——虽然不少媒体也都指出这可能是误读,但公众仍然相信他们最爱的故事:

少年出走,武神归来,刀郎回来打“恩怨局”,怼脸当年的歌坛大咖,这岂不是爽文中的爽文?

可现实毕竟不是起点小说,刀郎的回归,未必有那么多个人恩怨。

更重要的是,解读刀郎的歌,其实有其更重要的意义所在:真正听懂刀郎,或许意味着听懂华语乐坛的这20年。

被批判的刀郎:20年前的华语乐坛,“谁是马户”并不重要

或许注意到这一点的人还不多:原版的《罗刹海市》故事情节,本就和音乐有着密不可分的关系。

蒲松龄《罗刹海市》故事的前半段,说的是一位容颜俊秀的青年人马骥,在从事海上贸易时因为飓风,误入“罗刹国”的一个村子。

他发现当地人都长得奇丑,几乎不像人,偶尔有长得像人的,也衣衫褴褛如乞丐。

马骥用了几天,才使村民相信自己不是噬人的怪物,进而与他们交流,知道罗刹国最重外貌,极美者可以为上卿,这个山村居民,不少都是因为奇丑无比,父母都认为不祥而被抛弃的人……

马骥于是前往罗刹国的都城,正好见到了退朝的相国。

这位本该“俊美”无比的相国长得不忍直视,正如刀郎在歌词里写的:“双耳皆背生,鼻三孔、睫毛覆目如帘”。

罗刹国和中原的美丑是相反的,因此被乡里称为“俊人”的马骥,在这里丑得惊神泣鬼。

接下来,“音乐”的作用出现了。

一位曾到过中国的行商,发现马骥唱歌比五音不全的罗刹国乐师强多了,想要将马骥举荐给国王,但因为担心马骥丑得过于惊悚吓到陛下而失败。

直到马骥以煤涂面作张飞妆,才因为歌曲和见识得到了国王的赏识,只是罗刹国官员因为知道马骥的妆容是假的,仍然会私下议论和鼓励他。

刀郎借来《罗刹海市》这个名字,谈的是“审美标准”的问题,罗刹国以丑为美,甚至在马骥委曲求全,以煤涂面故作丑态以后,他们依然不能接受马骥的“伪饰”。

这是当年刀郎的遭遇吗?

我认为是的,刀郎不计较是一回事,但刀郎歌曲受到中心化“审美标准”很大的挑战,则是当年的事实。

当年的乐坛依然保留着中心化结构,那英、汪峰和高晓松,都通过不同的方式进入到了这个“中心”圈子里。

他们可以品评作品优劣,甚至在奖项评选时不让当年人气最炽热的歌手入围,因为他们对于“艺术性”有着垄断式的话语权——

当然,这并不等于那英或者汪峰人品卑劣,这个中心圈子里换任何人来,结果都不会差太多。

因为刀郎是新物种,那英也承认,刀郎的专辑“我们谁也卖不过他”。

正版专辑销量270万,加上盗版可能接近2000万,这样一个半路出家、没经过系统声乐学习,也没有被“唱片公司—经纪人”工业化体系盖章的歌手,被视为中心化结构中的一种“异质”,不正常吗?

太正常了,中心化的封闭结构一定会试图驱逐这样的异质,直到新物种的声势扩大到无法驱逐。

在此之前,“新物种”要么选择融入原有权力结构(比如当年许多民谣、摇滚歌手,比如R&B的周杰伦),成为“旧世界”的明星。

要么接受排挤,在某些作品大火之后慢慢淡出公众视野,音乐圈一直是这样运转的。

刀郎比谁都清楚这一点,他也尝试过做一些改变,但因为种种原因,“主流”的圈子始终没有完全接纳过他。

这也让刀郎没有太多选择,如果他坚持自己的音乐是美的,是“有音乐性的”,那就一定有人在“颠倒黑白”。

所谓“恩怨局”,当年刀郎的态度就很洒脱,他甚至亲自为“那英说只有农民听刀郎”的流言辟谣,刀郎也没有借着人气强行留在娱乐视野中,仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人,奖有什么重要呢,屁大点事。

如今时过境迁,当年的“话语权力中心”都不存在了,大家也都不在乎评奖了……你说刀郎会回来打脸复仇?那格局也太小了,不像他的作风。

从始至终,他面对的都是一个“话语权力中心”,而不是某个人,某件事,他弹剑作歌,讽刺的是“美丑不分、黑白颠倒”的风气,是与一个世界为敌。

所以谁是“马户”,谁是“又鸟”,根本就不重要。

《罗刹海市》写的是他一路所见的东西,是“二十年目睹之怪现状”,并不单指一人一事。

正如《聊斋志异》写鬼写狐,本就是为了刺贪刺虐,描绘的事“世相”,是时代的轮廓。谁会去关注狐妖代表哪个人,书生又代表哪个人呢?

20年后的音乐市场:去中心化以后,依然需要价值锚

刀郎曾经面对的那个以“唱片公司—经纪人”系统为核心的流行音乐“权威”体系,今天已经彻底瓦解。

新浪潮对刀郎和那英来说都是公平的,这也是所有音乐人必须要过的关卡。

已经过了创作表演巅峰期的那英选择以综艺等其它方式维持曝光度,而刀郎依然选择用创作硬蹚潮水,两种选择其实都是合理的。

实际上,刀郎早就在访谈中表达过类似的观点:“当年的冲突是观点不同,不存在绝对的对错”——20年后回头看,杨坤或许有一些不太理性的表达,但那英的发言其实很有意思。

她一方面坦诚在专辑销量上“我们”谁都卖不过他;另一方面又坚持刀郎的创作一定是有问题的,虽然她自己也无法准确描述这个问题究竟是什么。

“审美性”或者说“艺术性”,本身是一个极难量化的东西,同样是汪峰的歌,你可以赞美它是“人文摇滚”,也可以批评它“毫无摇滚精神”。

学术归学术,至少在商业领域,“艺术性”确实是个任人打扮的小姑娘,谁掌握了更多话语权,谁就是真艺术,这也是刀郎对“圈子”不满的根源,只要稍微代入一下,我们就能感同身受:凭什么我的东西就不是艺术呢?

而现在,刀郎从排斥权威,到理解权威,很可能将要成为权威了。传唱度不是唯一的标准,动辄20亿播放的抖音神曲,刀郎就能打得过吗?如果各类榜单复活,《山歌寥哉》能刷得过顶流爱豆的数据应援团么?

最终刀郎也需要真切地面对“艺术性”这个无比现实的“软指标”,音乐,或者说所有的人文艺术作品,都有一种硬核的需求,就是在商业/物质标准之外去锚定自己的价值。

不是说冲垮了中心化结构,摆脱了唱片公司和经纪人系统的控制,这种需求就不存在了。

时至今日,刀郎在歌里唱的依然是“狗屁高雅”,这是当然属于他的艺术选择,我们无从置喙。可是假以时日,等到刀郎被各种认知捧成“大师”、“权威”的时候,他依然会坚持“狗屁艺术性,都是装X”么?

最终他也是要寻找价值锚定物的(没有谁是100%纯靠自己的内心作为标准的),这点我们可以拭目以待。

《罗刹海市》故事的后半段:新民歌,华语乐坛的无价之宝?

还有一种可能,就是刀郎他确实压根就没打算主动去找什么“价值锚”。

但他一直坚定地知道“民间”的力量,或者说新民歌的力量——这从他的《山歌寥哉》中可以看出一点端倪。

在蒲松龄《罗刹海市》的下半部分,被罗刹国群臣孤立的马骥告假三月,回到山村,听说了奇珍异宝云集的“罗刹海市”,不畏风浪前往,希望有所见识。

在罗刹海市,马骥结识了出手都是非人间珍宝的东海三太子,娶到了龙女,拥有了常人所没有的满足。

这一部分,刀郎在歌里没有具体地提到,但他在现实中的经历却有些相似。在远离聚光灯的岁月里,刀郎遇到了能够欣赏自己并且两心相悦的妻子,在“民间”收获了在“圈内”不会有的灵感和积淀,最终他带着《山歌寥哉》回到聚光灯下的时候,这才是无价珍宝。

《山歌寥哉》中的南腔北调,嬉笑怒骂,有人说这是“喊麦”的更高形态,这其实有点意思。

我甚至觉得《罗刹海市》民歌的外壳下,涌动着说唱的内核,在中国说唱被过滤掉尖锐和粗鄙以后,民歌其实可以替代说唱的一部分生态位。

因为那些荒凉浑厚的调子本身,就能勾起潜藏在“文明”表层下的激烈情绪,是表达的良导体。

聊斋和山歌都是“形式”,你真让刀郎阐释歌曲的深刻内核,他不一定解释得比前几天分析歌词的自媒体好。

但创作者永远是比阐释者珍贵的,形式本身就有价值。

就在那英、汪峰的“中心”流行圈不接纳刀郎的时候,官方其实很看好刀郎的西域情歌。《冲动的惩罚》获得中宣部“金唱片”奖;《爱是你我》获得中宣部“五个一工程奖”……真正的主流,是在肯定他的创作方向和颇具民族性的创作形式。

刀郎在港台的口碑也很有意思,台湾音乐教父罗大佑在一次访谈中说过,自己不听S.H.E,但是会听刀郎。虽然罗大佑接下来赞美刀郎的声线,但应该不会真的有人认为,罗大佑只是因为声线去听刀郎的歌。

对罗大佑、谭咏麟这样的港台音乐人来说,刀郎的作品中一定有什么他们稀缺的特质:最合理的解释,就是刀郎取材所用的山歌和古典志怪小说的“形式”打动了这些资深创作人。

或许刀郎就是在走一条最“简单”的路,就像武侠小说中写的,心中观想无数遍达摩尊者像,自然学会达摩剑。

《山歌寥哉》就是初步的结果,向传统文化借剑这个想法,真是太酷了……

比起“莫欺少年穷”的老桥段,我确实更喜欢《雪中悍刀行》中李剑神大雪坪那一声“剑来”——万千剑刃浮空而起,李淳罡向天下人借一剑!

《山海经》《聊斋志异》《搜神记》《虬髯客传》……古典文化中还有无数宝藏,哪怕仅仅是作为装饰性概念出现在音乐中,也可以瞬间照亮一片天空。

当然,只凭《山歌寥哉》还做不到,但其实,这已经是华语乐坛的一条“暗线”,今年热歌榜上常见到的《精卫》《武家坡2021》《三拜红尘凉》……他们当然不都是所谓“新民歌”,但同样都在向中国传统的意象/母题“借剑”。

所以,刀郎《罗刹海市》的老故事,可能正是华语乐坛的一条新路子。