诺兰请来半个好莱坞明星 给一位“菜鸟”做配角 (Loading...)

资讯 皮皮电影 2023-09-04

近几年,国内影视圈兴起了一种现象,叫做“陪太子读书”。

片方会找来一大票实力派演员、老戏骨做配,只为捧那个名不见经传的主角。

而主角常常就是大家口中资方塞进来的关系户。

当年孙红雷就参演过这样的电影。

他后来坦言,对方承诺(只要来演)片酬不是问题。

万万没想到,在好莱坞也出现了这种现象。

而做这件事的,是拍摄过《盗梦空间》和《星际穿越》的大导演诺兰。

在新片《奥本海默》中,他找来了半个好莱坞的大腕儿。

其中不乏小罗伯特·唐尼、马特·达蒙、艾米丽·布朗特这类片酬最顶级的一线影星。

为了能在诺兰新片里露一面,他们不惜自降身价,只拿了400万左右的片酬,还拍起了诺兰的“彩虹屁”。

我们熟悉的“钢铁侠”唐尼。

他说阅读《奥本海默》的剧本就像参加了一趟旅行,而最后诺兰邀请他出演时,他感觉自己被施了催眠术。

还有马克·达蒙。

他向老婆承诺自己要息影一段时间,除非接到诺兰打来的电话。

然后电话真的响了。

艾米丽·布朗特亲自跑到洛杉矶去见了诺兰。

双方只谈了一个小时,诺兰就拿定了主意,布朗特心跳加速,如痴如醉读完了剧本。

诺兰邀请的一线影星数量之多,足可以做一张Excel表格了。

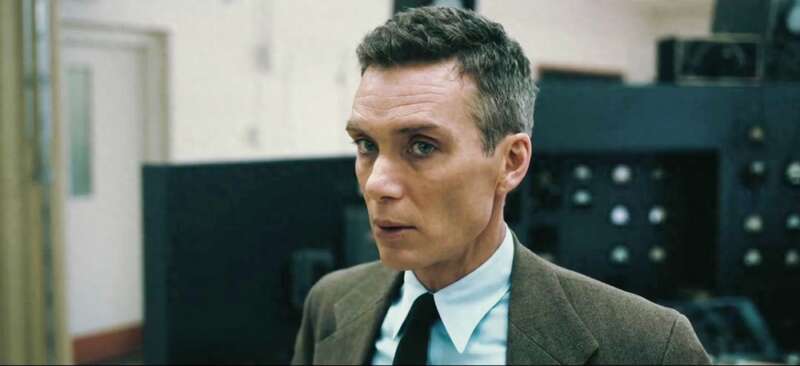

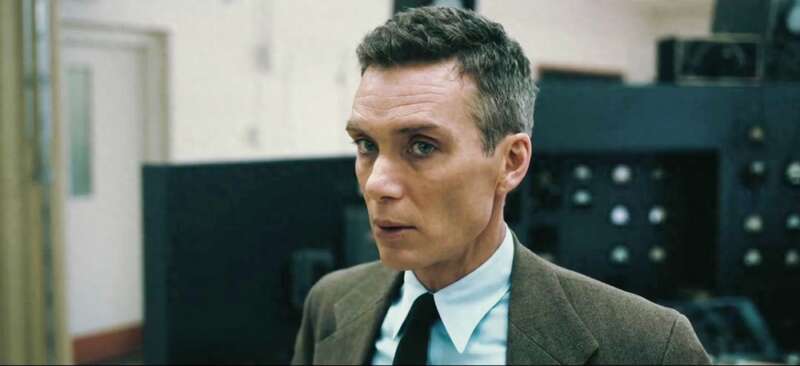

但这些大腕儿参演本片都只能演配角,主角却是里面咖位最低的基里安·墨菲。

基里安·墨菲和汤姆·哈迪一样,都是诺兰钟爱的演员。

诺兰戏称他们为自己的“缪斯女神”。

汤姆·哈迪出演了诺兰的《盗梦空间》《黑暗骑士崛起》《敦刻尔克》;

基里安·墨菲从《蝙蝠侠》三部曲,到《盗梦空间》《敦刻尔克》,也一直跟着诺兰。

但遗憾的是,两人出演的次数虽多,存在感却不强。

汤姆·哈迪在诺兰的电影里,要么戴着面罩(《黑暗骑士崛起》),要么蒙着脸(《敦刻尔克》)。

很多人甚至看完电影,都不知道有他出演,诺兰甚至自己都调侃“只有我一个人能看他的脸”。

而基里安·墨菲更是落魄。

从《蝙蝠侠》里的稻草人,到《盗梦空间》里的富二代,永远只能出演配角。

很多人甚至嘲讽他没有一张主角脸,只能当个诺兰的关系户,在电影里混个脸熟。

这对“倒霉二人组”就是戏红人不红的典型。

许多人看到他俩,都会遭遇那种“好像在哪部戏里看过,但又叫不上名字”的尴尬。

后来的故事,我们都知道了。

汤姆·哈迪凭借《毒液》系列,迅速跻身一线男星行列。

徒留墨菲暗自神伤。

墨菲经常在公开场合或者私底下对诺兰说一些“肉麻的情话”:

“只要诺兰的电影,我随叫随到,我完全不介意角色的大小,但内心深处我非常渴望成为他的男主角。”

诺兰心领神会。

事实上在他心中,墨菲从来都不是那个只会阿谀讨好的跟屁虫。

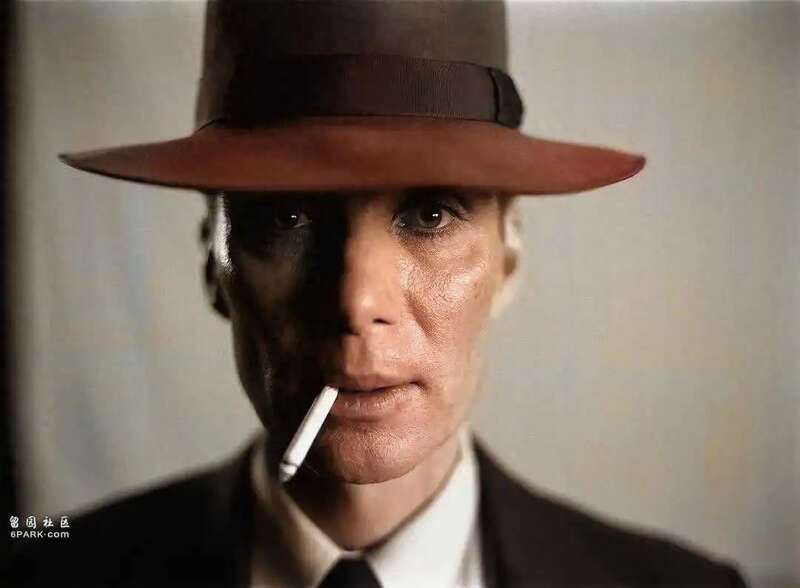

他形容墨菲眼神里有一种灼热感,这是其他所有演员不具备的。

墨菲不是不能当主角,只是没能等来那个机会。

后来当诺兰在撰写《奥本海默》的剧本时,他脑海里涌现了一堆关键词。

奥本海默,原子弹之父,原子弹爆炸,灼热感。

这个角色,不就是为墨菲量身定制的嘛!

为了一瓶醋,包一顿饺子;捡了一个鼠标垫,配了一台电脑。

诺兰从好莱坞找来一票儿大腕儿给自己的菜鸟老弟做配,拍出了这部《奥本海默》。

而这一次的“绿叶配红花”竟然拍出了一个神奇的效果。

《奥本海默》于7月21日在海外上映,于8月30日在内地上映,呈现出了两种完全不同的走势。

在海外,它可以用票房、口碑双丰收来形容。

票房方面,它目前已经突破7.7亿美元,位列全球年度第四。

距离诺兰票房最高的《黑暗骑士崛起》,只有一步之遥。

口碑方面,它的Imdb评分高达8.6分,MTC评分88分。

国外影评人盛赞“这是关于二战最令人深思的电影”。

但在国内,它却叫好不叫座。

它的豆瓣出分高达8.6分,上映后短短几天涨到了8.8分,是今年所有好莱坞电影中的第一名,很多人说诺兰再一次封神了。

但相比诺兰粉的狂热,路人影迷普遍对这部影片不感冒。

该片上映3天都没有破亿,猫眼最终票房预测也从4亿+下调到了3.2亿。

相比《孤注一掷》《封神第一部》等动辄二三十亿的热片,这个成绩实在不够打。

在好莱坞式微的今天,即使诺兰也无法扭转这种颓势。

皮哥第一时间去影院看了这部影片,也感受到了两极分化。

有人观影时呼呼大睡,有人则一边观影一边聊得眉飞色舞;

有人中途离场,有人观影结束后久久不愿离开,只为等有没有彩蛋。

其实,造成两极分化的原因主要有三。

其一,《奥本海默》是一部片长为180分钟的人物传记影片。

奥本海默虽然是“原子弹之父”,但国内知名度并不高。

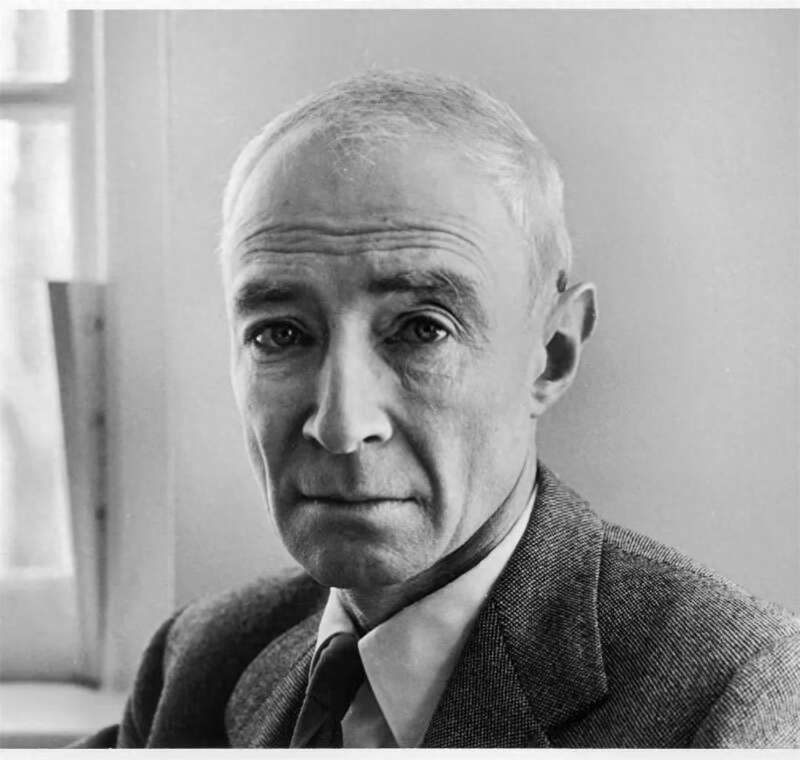

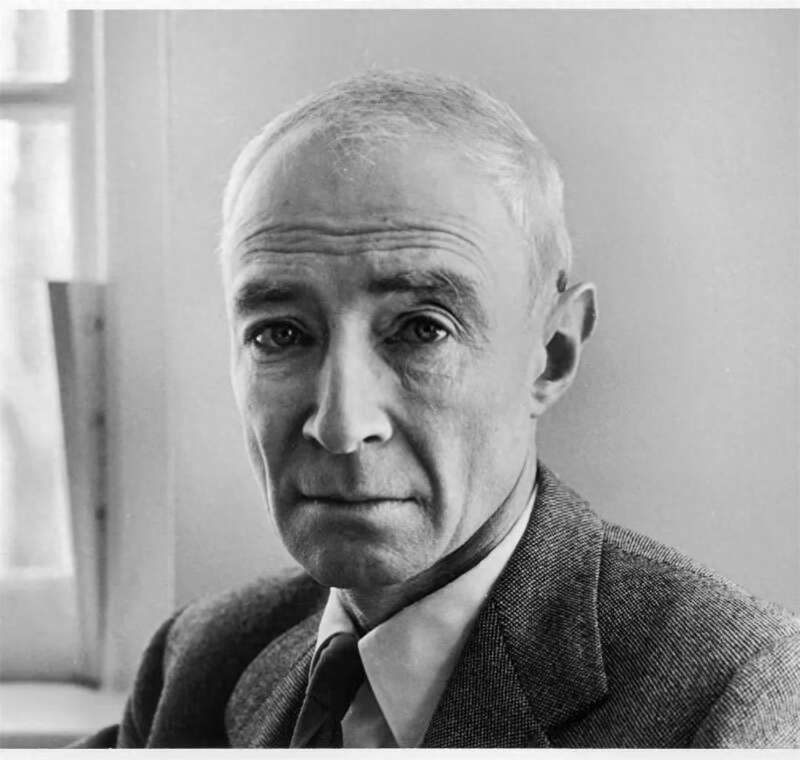

▲老年奥本海默

这个时长加这个题材就劝退了大部分人。

其二,影片不止讲述了原子弹制造的过程,还讲了背后盘根错节的人物关系和历史背景。

当讲到核裂变核聚变时,文科生会皱起眉头;

而当讲到麦卡锡主义时,理科生又会皱起眉头。

它就类似于《绿皮书》,用一把手术刀切开了美国社会问题的一个剖面,但国内观众很难产生共情。

其三,影片为奥本海默作传,但又毫不避讳地展现了他道德上的瑕疵。

譬如试图用毒苹果毒死导师,出轨,以及在人际关系上的圆滑。

在国内现行的舆论下,《奥本海默》讲的就是“一个渣男破坏世界”的故事,女性观众很容易产生恶感。

就这一点,影片已经将90%以上的女性观众拒之门外了。

但抛开这些客观因素,《奥本海默》本身是一部足够优秀的作品。

用一句话概括,这是诺兰递给奥斯卡的一封情书。

诺兰是很多观众心中的神,他总能把抽象的时空概念,转化成目眩神迷的视觉特效。

《记忆碎片》里,他把正叙和倒叙故事切割成25份交叉播放;

《盗梦空间》里,他将梦境剥离成四层给观众看;

《星际穿越》里,他又展现了五维世界的奇绝;

但诺兰感动天感动地,却感动不了奥斯卡评委,他在几大主流导演奖项上至今挂零。

因为在专业评审看来,诺兰就是个熟练的工匠。

他玩弄的所有花里胡哨的时空概念、非主线叙事,本质上都是炫技,缺少打动人心的人文关怀。

况且他本身还有涉嫌抄袭《红辣椒》的“职业污点”,这使得他似乎只能成为一个成功的商业片导演。

他离商业越近,就离奥斯卡越远。

诺兰的炫技之路在《信条》里走到了极端。

这部电影里他概念先行,套用了物理里的“熵增定律”,讲的却是一个平庸的故事,观众不买账了。

而这一次到了《奥本海默》,他又走向了另一个极端。

《奥本海默》本来是个绝佳的商业题材,核裂变加上原子弹爆炸,光这两个概念就能被诺兰玩出花儿来。

观众甚至光看这个片名,就能脑补出一场视觉盛宴。

诺兰如果想走商业路线太简单了。

这几年日本排放核污水事件备受关注,国际上反日情绪高涨。

诺兰只需要把二战时美国给日本投下两个原子弹的详细过程拍出来,就能借着这一波热度赚个盆满钵满,最终票房至少能多赚2个亿美金。

但他却极其克制,选择拍摄了一部略显晦涩的人物传记片。

其中“原子弹炸日本”的历史,更是一秒钟都没拍。

诺兰的克制,首先体现在特效上。

原子弹爆炸本该是最需要特效的电影,但他全片只用了200个特效。

其中“原子弹爆炸”更是没有借助CG技术,采用了“实景拍摄”。

国外某up主甚至还原了诺兰如何拍摄这个大场面。

而纵观诺兰这些年的电影,他的特效数量在逐年下降。

从《黑暗骑士》的700个到《奥本海默》的200个,就是想把自己的电影和“炫技”两个字区分干净。

一个有意思的细节是,《奥本海默》的特效团队有150人,但诺兰片尾只打了30个人的名字,由此可见他现在有多不待见电影特效吧。

其次,他在叙事上保持克制。

诺兰这一次自废武功,放弃了花里胡哨的叙事风格,叙事上回归传统。

简单概括就是三段论:“造原子弹前”,“造原子弹中”,还有“造原子弹后”。

但不要以为它就是平铺直叙的流水账,它依然采用了非线性叙事,带有明显的诺兰痕迹。

全片三线并进,主线是奥本海默的“成长线”。

两条副线分别是奥本海默晚年接受调查时的“审查线”(造型上染了白发);

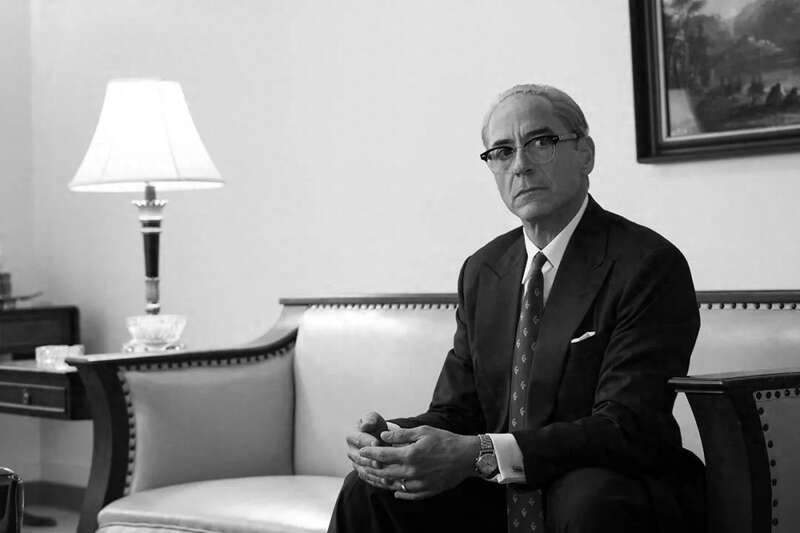

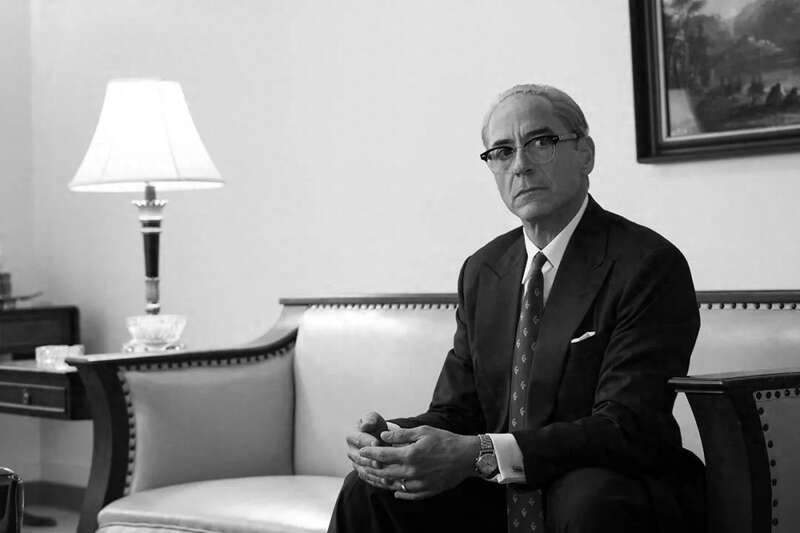

以及唐尼饰演的“反派线”。

用直接和间接的方式拼凑出了奥本海默的一生,这一点借鉴了影史经典《公民凯恩》。

而在每一段叙事中,诺兰依旧维持了自己的风格,有很多小设计。

比如利用青苹果转场,让人想到了《盗梦空间》里的陀螺;

比如奥本海默听证会那场戏从视角展现,营造出回环往复的效果。

当然还有“反派线”搞成黑白效果,让人梦回《记忆碎片》。

在克制的同时,诺兰在其他方面却在拼命发力。

比如音效。

影片3个小时片长全部有背景配乐。

这些配乐并不是附属品,而是积极参与了叙事。

在很多场景里(听证会、演讲时、研究所争论)甚至让观众产生躁动与不安。

诺兰仅通过声效,就让观众走进了主角焦灼的内心世界。

而在原子弹爆炸的展示上,诺兰也是个科学狂人,深知“光速大于声速”的道理。

先展示蘑菇云,然后在一阵沉默之后,剧烈的爆炸声才姗姗来迟。

而通过这个“顿挫”就把人物的心理状态给展现出来了。

类似的手法,前段时间上映的《灌篮高手》在展现绝杀时刻时也使用过。

比如台词。

是的,诺兰这一次炫技,炫的不是结构,不是时间概念,而是台词。

影片的台词量极大,一部电影里说了别人两部电影的台词量。

他就是要用密集的台词来轰炸观众的耳朵。

这也造成了大家观感上的差异。

没看进去的观众会觉得叽里呱啦很聒噪;

而入戏的观众则是屏息凝神,生怕错过了任何一句词儿。

诺兰的作品一般都会有个戏剧高潮,即一个团队经过努力之后完成了一个宏伟的目标。

按照常理,本片中这个高潮戏就是原子弹变成现实。

但奇怪的是,奥本海默成功造出原子弹后,影片还有半个多小时的片长。

他没有把高潮留给原子弹爆发,而是留给了后面的文戏。

奥本海默功成名就后,尝到了鸟尽弓藏、兔死狗烹的滋味儿。

他很快陷入了毁灭世界的道德困境里。

杜鲁门总统接见他时,奥本海默袒露自己的心扉,却得到了罗斯福的冷遇。

还没等他出门,杜鲁门就对身边的人说:“以后不要让我再看到这个傻X。”

之后奥本海默又遭到了政治迫害。

麦卡锡主义盛行时,奥本海默因为美共的身份被秘密审问,遭遇了身心的双重折磨。

他目睹了好友的背叛,也不得不坦白了自己出轨的经历,最后被收回安全许可沦为平民。

这段遭遇才是全片的高潮,也是后半段的戏核。

诺兰用台词不断堆叠情感。

最后半小时内,我们明显能感觉到台词节奏上的变化。

刚开始平庸而冗长,很多观众就是看到这里睡着的。

但随着情绪的层层推进,“审问线”和“反派线”相互交织,最后达到了戏剧高潮。

几位主角的台词如机关枪一枪叭叭叭击打在观众耳朵上,那种快感无与伦比。

这半小时的文戏是诺兰的一次爆发,也是他角逐奥斯卡小金人的关键。

建议大家去视听效果好的影院来感受台词和声效的魅力。

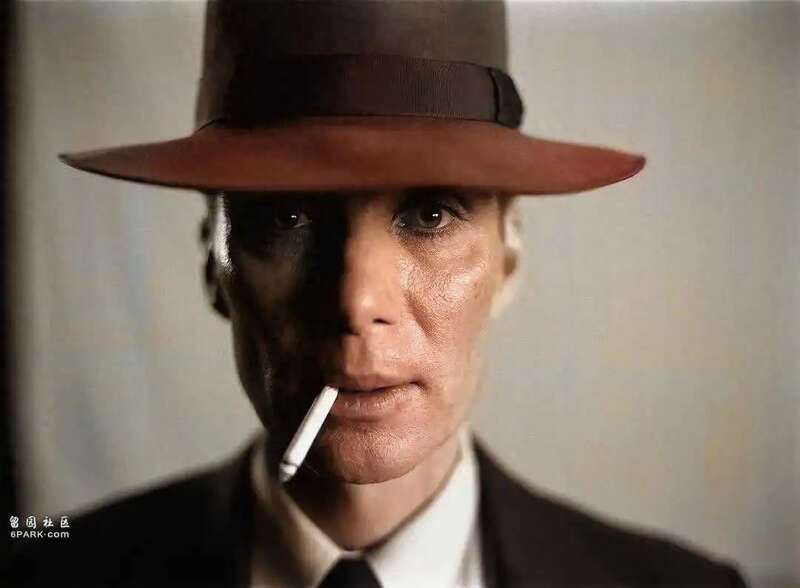

而当诺兰准备好了一切,我们的菜鸟主角墨菲出现在那里,带来的就是震撼人心的表演。

我们不去分析他的表演,单看他的造型,就能感觉到是那么妥帖。

他眼神里的灼烧感和身后爆炸的魔鬼云相得益彰,直抵观众的内心。

相信你看完影片很多年后,或许已经记不得剧情了,但一定还记得墨菲那双燃烧着火焰的双眼。

影片中的奥本海默绝非完人。

他不是一个好的父亲,不是一个好的丈夫,甚至不是一个好的领导。

他的伪善油滑,很难让观众产生好感。

但墨菲有自己的表演方法,他演出了焦灼感,在声效、台词、镜头的帮助下,观众更能共情到他的纠结与挣扎。

这部影片大咖云集,而且全员演技在线,但是在几位大咖面前,墨菲的主角戏并没有被抢走。

这全都拜诺兰的导演功力所赐。

墨菲这个万年配角一直被嘲讽为没有主角的命,这一次打了多少人的脸。

诺兰在其他影片中,都喜欢在片尾拍摄主角的背影。

但是本片结尾他却给了墨菲一个正面特写。

一正一反间,诺兰既是为自己的爱将提供一次绽放的机会,也是告诉大家他的转变,他真的做到了。

如果要说遗憾,《奥本海默》确实也有一个。

原版中奥本海默与Jean有三场床戏,镜头表现比较真实。

到了引进版中,这几场戏遭遇了处理。

比如画幅内容的调整,比如给角色穿上裙子这样的技术“补缺”。

遗憾归遗憾,好在也不是特别影响对影片的理解。

最后说了这么多,《奥本海默》口碑虽好,但毕竟是一部180分钟的电影。

而且观影门槛较高,甚至网上已经流出资源,究竟值不值得去影院观看?

对于诺兰粉来说,可以无脑冲。

对于喜欢人物传记,喜欢文艺片的影迷来说,皮哥也推荐去看。

但如果只是图一乐,皮哥就不太建议了。

很可能你的家人观看时呼呼大睡,看完后还会抱怨一通。

片方会找来一大票实力派演员、老戏骨做配,只为捧那个名不见经传的主角。

而主角常常就是大家口中资方塞进来的关系户。

当年孙红雷就参演过这样的电影。

他后来坦言,对方承诺(只要来演)片酬不是问题。

万万没想到,在好莱坞也出现了这种现象。

而做这件事的,是拍摄过《盗梦空间》和《星际穿越》的大导演诺兰。

在新片《奥本海默》中,他找来了半个好莱坞的大腕儿。

其中不乏小罗伯特·唐尼、马特·达蒙、艾米丽·布朗特这类片酬最顶级的一线影星。

为了能在诺兰新片里露一面,他们不惜自降身价,只拿了400万左右的片酬,还拍起了诺兰的“彩虹屁”。

我们熟悉的“钢铁侠”唐尼。

他说阅读《奥本海默》的剧本就像参加了一趟旅行,而最后诺兰邀请他出演时,他感觉自己被施了催眠术。

还有马克·达蒙。

他向老婆承诺自己要息影一段时间,除非接到诺兰打来的电话。

然后电话真的响了。

艾米丽·布朗特亲自跑到洛杉矶去见了诺兰。

双方只谈了一个小时,诺兰就拿定了主意,布朗特心跳加速,如痴如醉读完了剧本。

诺兰邀请的一线影星数量之多,足可以做一张Excel表格了。

但这些大腕儿参演本片都只能演配角,主角却是里面咖位最低的基里安·墨菲。

基里安·墨菲和汤姆·哈迪一样,都是诺兰钟爱的演员。

诺兰戏称他们为自己的“缪斯女神”。

汤姆·哈迪出演了诺兰的《盗梦空间》《黑暗骑士崛起》《敦刻尔克》;

基里安·墨菲从《蝙蝠侠》三部曲,到《盗梦空间》《敦刻尔克》,也一直跟着诺兰。

但遗憾的是,两人出演的次数虽多,存在感却不强。

汤姆·哈迪在诺兰的电影里,要么戴着面罩(《黑暗骑士崛起》),要么蒙着脸(《敦刻尔克》)。

很多人甚至看完电影,都不知道有他出演,诺兰甚至自己都调侃“只有我一个人能看他的脸”。

而基里安·墨菲更是落魄。

从《蝙蝠侠》里的稻草人,到《盗梦空间》里的富二代,永远只能出演配角。

很多人甚至嘲讽他没有一张主角脸,只能当个诺兰的关系户,在电影里混个脸熟。

这对“倒霉二人组”就是戏红人不红的典型。

许多人看到他俩,都会遭遇那种“好像在哪部戏里看过,但又叫不上名字”的尴尬。

后来的故事,我们都知道了。

汤姆·哈迪凭借《毒液》系列,迅速跻身一线男星行列。

徒留墨菲暗自神伤。

墨菲经常在公开场合或者私底下对诺兰说一些“肉麻的情话”:

“只要诺兰的电影,我随叫随到,我完全不介意角色的大小,但内心深处我非常渴望成为他的男主角。”

诺兰心领神会。

事实上在他心中,墨菲从来都不是那个只会阿谀讨好的跟屁虫。

他形容墨菲眼神里有一种灼热感,这是其他所有演员不具备的。

墨菲不是不能当主角,只是没能等来那个机会。

后来当诺兰在撰写《奥本海默》的剧本时,他脑海里涌现了一堆关键词。

奥本海默,原子弹之父,原子弹爆炸,灼热感。

这个角色,不就是为墨菲量身定制的嘛!

为了一瓶醋,包一顿饺子;捡了一个鼠标垫,配了一台电脑。

诺兰从好莱坞找来一票儿大腕儿给自己的菜鸟老弟做配,拍出了这部《奥本海默》。

而这一次的“绿叶配红花”竟然拍出了一个神奇的效果。

《奥本海默》于7月21日在海外上映,于8月30日在内地上映,呈现出了两种完全不同的走势。

在海外,它可以用票房、口碑双丰收来形容。

票房方面,它目前已经突破7.7亿美元,位列全球年度第四。

距离诺兰票房最高的《黑暗骑士崛起》,只有一步之遥。

口碑方面,它的Imdb评分高达8.6分,MTC评分88分。

国外影评人盛赞“这是关于二战最令人深思的电影”。

但在国内,它却叫好不叫座。

它的豆瓣出分高达8.6分,上映后短短几天涨到了8.8分,是今年所有好莱坞电影中的第一名,很多人说诺兰再一次封神了。

但相比诺兰粉的狂热,路人影迷普遍对这部影片不感冒。

该片上映3天都没有破亿,猫眼最终票房预测也从4亿+下调到了3.2亿。

相比《孤注一掷》《封神第一部》等动辄二三十亿的热片,这个成绩实在不够打。

在好莱坞式微的今天,即使诺兰也无法扭转这种颓势。

皮哥第一时间去影院看了这部影片,也感受到了两极分化。

有人观影时呼呼大睡,有人则一边观影一边聊得眉飞色舞;

有人中途离场,有人观影结束后久久不愿离开,只为等有没有彩蛋。

其实,造成两极分化的原因主要有三。

其一,《奥本海默》是一部片长为180分钟的人物传记影片。

奥本海默虽然是“原子弹之父”,但国内知名度并不高。

▲老年奥本海默

这个时长加这个题材就劝退了大部分人。

其二,影片不止讲述了原子弹制造的过程,还讲了背后盘根错节的人物关系和历史背景。

当讲到核裂变核聚变时,文科生会皱起眉头;

而当讲到麦卡锡主义时,理科生又会皱起眉头。

它就类似于《绿皮书》,用一把手术刀切开了美国社会问题的一个剖面,但国内观众很难产生共情。

其三,影片为奥本海默作传,但又毫不避讳地展现了他道德上的瑕疵。

譬如试图用毒苹果毒死导师,出轨,以及在人际关系上的圆滑。

在国内现行的舆论下,《奥本海默》讲的就是“一个渣男破坏世界”的故事,女性观众很容易产生恶感。

就这一点,影片已经将90%以上的女性观众拒之门外了。

但抛开这些客观因素,《奥本海默》本身是一部足够优秀的作品。

用一句话概括,这是诺兰递给奥斯卡的一封情书。

诺兰是很多观众心中的神,他总能把抽象的时空概念,转化成目眩神迷的视觉特效。

《记忆碎片》里,他把正叙和倒叙故事切割成25份交叉播放;

《盗梦空间》里,他将梦境剥离成四层给观众看;

《星际穿越》里,他又展现了五维世界的奇绝;

但诺兰感动天感动地,却感动不了奥斯卡评委,他在几大主流导演奖项上至今挂零。

因为在专业评审看来,诺兰就是个熟练的工匠。

他玩弄的所有花里胡哨的时空概念、非主线叙事,本质上都是炫技,缺少打动人心的人文关怀。

况且他本身还有涉嫌抄袭《红辣椒》的“职业污点”,这使得他似乎只能成为一个成功的商业片导演。

他离商业越近,就离奥斯卡越远。

诺兰的炫技之路在《信条》里走到了极端。

这部电影里他概念先行,套用了物理里的“熵增定律”,讲的却是一个平庸的故事,观众不买账了。

而这一次到了《奥本海默》,他又走向了另一个极端。

《奥本海默》本来是个绝佳的商业题材,核裂变加上原子弹爆炸,光这两个概念就能被诺兰玩出花儿来。

观众甚至光看这个片名,就能脑补出一场视觉盛宴。

诺兰如果想走商业路线太简单了。

这几年日本排放核污水事件备受关注,国际上反日情绪高涨。

诺兰只需要把二战时美国给日本投下两个原子弹的详细过程拍出来,就能借着这一波热度赚个盆满钵满,最终票房至少能多赚2个亿美金。

但他却极其克制,选择拍摄了一部略显晦涩的人物传记片。

其中“原子弹炸日本”的历史,更是一秒钟都没拍。

诺兰的克制,首先体现在特效上。

原子弹爆炸本该是最需要特效的电影,但他全片只用了200个特效。

其中“原子弹爆炸”更是没有借助CG技术,采用了“实景拍摄”。

国外某up主甚至还原了诺兰如何拍摄这个大场面。

而纵观诺兰这些年的电影,他的特效数量在逐年下降。

从《黑暗骑士》的700个到《奥本海默》的200个,就是想把自己的电影和“炫技”两个字区分干净。

一个有意思的细节是,《奥本海默》的特效团队有150人,但诺兰片尾只打了30个人的名字,由此可见他现在有多不待见电影特效吧。

其次,他在叙事上保持克制。

诺兰这一次自废武功,放弃了花里胡哨的叙事风格,叙事上回归传统。

简单概括就是三段论:“造原子弹前”,“造原子弹中”,还有“造原子弹后”。

但不要以为它就是平铺直叙的流水账,它依然采用了非线性叙事,带有明显的诺兰痕迹。

全片三线并进,主线是奥本海默的“成长线”。

两条副线分别是奥本海默晚年接受调查时的“审查线”(造型上染了白发);

以及唐尼饰演的“反派线”。

用直接和间接的方式拼凑出了奥本海默的一生,这一点借鉴了影史经典《公民凯恩》。

而在每一段叙事中,诺兰依旧维持了自己的风格,有很多小设计。

比如利用青苹果转场,让人想到了《盗梦空间》里的陀螺;

比如奥本海默听证会那场戏从视角展现,营造出回环往复的效果。

当然还有“反派线”搞成黑白效果,让人梦回《记忆碎片》。

在克制的同时,诺兰在其他方面却在拼命发力。

比如音效。

影片3个小时片长全部有背景配乐。

这些配乐并不是附属品,而是积极参与了叙事。

在很多场景里(听证会、演讲时、研究所争论)甚至让观众产生躁动与不安。

诺兰仅通过声效,就让观众走进了主角焦灼的内心世界。

而在原子弹爆炸的展示上,诺兰也是个科学狂人,深知“光速大于声速”的道理。

先展示蘑菇云,然后在一阵沉默之后,剧烈的爆炸声才姗姗来迟。

而通过这个“顿挫”就把人物的心理状态给展现出来了。

类似的手法,前段时间上映的《灌篮高手》在展现绝杀时刻时也使用过。

比如台词。

是的,诺兰这一次炫技,炫的不是结构,不是时间概念,而是台词。

影片的台词量极大,一部电影里说了别人两部电影的台词量。

他就是要用密集的台词来轰炸观众的耳朵。

这也造成了大家观感上的差异。

没看进去的观众会觉得叽里呱啦很聒噪;

而入戏的观众则是屏息凝神,生怕错过了任何一句词儿。

诺兰的作品一般都会有个戏剧高潮,即一个团队经过努力之后完成了一个宏伟的目标。

按照常理,本片中这个高潮戏就是原子弹变成现实。

但奇怪的是,奥本海默成功造出原子弹后,影片还有半个多小时的片长。

他没有把高潮留给原子弹爆发,而是留给了后面的文戏。

奥本海默功成名就后,尝到了鸟尽弓藏、兔死狗烹的滋味儿。

他很快陷入了毁灭世界的道德困境里。

杜鲁门总统接见他时,奥本海默袒露自己的心扉,却得到了罗斯福的冷遇。

还没等他出门,杜鲁门就对身边的人说:“以后不要让我再看到这个傻X。”

之后奥本海默又遭到了政治迫害。

麦卡锡主义盛行时,奥本海默因为美共的身份被秘密审问,遭遇了身心的双重折磨。

他目睹了好友的背叛,也不得不坦白了自己出轨的经历,最后被收回安全许可沦为平民。

这段遭遇才是全片的高潮,也是后半段的戏核。

诺兰用台词不断堆叠情感。

最后半小时内,我们明显能感觉到台词节奏上的变化。

刚开始平庸而冗长,很多观众就是看到这里睡着的。

但随着情绪的层层推进,“审问线”和“反派线”相互交织,最后达到了戏剧高潮。

几位主角的台词如机关枪一枪叭叭叭击打在观众耳朵上,那种快感无与伦比。

这半小时的文戏是诺兰的一次爆发,也是他角逐奥斯卡小金人的关键。

建议大家去视听效果好的影院来感受台词和声效的魅力。

而当诺兰准备好了一切,我们的菜鸟主角墨菲出现在那里,带来的就是震撼人心的表演。

我们不去分析他的表演,单看他的造型,就能感觉到是那么妥帖。

他眼神里的灼烧感和身后爆炸的魔鬼云相得益彰,直抵观众的内心。

相信你看完影片很多年后,或许已经记不得剧情了,但一定还记得墨菲那双燃烧着火焰的双眼。

影片中的奥本海默绝非完人。

他不是一个好的父亲,不是一个好的丈夫,甚至不是一个好的领导。

他的伪善油滑,很难让观众产生好感。

但墨菲有自己的表演方法,他演出了焦灼感,在声效、台词、镜头的帮助下,观众更能共情到他的纠结与挣扎。

这部影片大咖云集,而且全员演技在线,但是在几位大咖面前,墨菲的主角戏并没有被抢走。

这全都拜诺兰的导演功力所赐。

墨菲这个万年配角一直被嘲讽为没有主角的命,这一次打了多少人的脸。

诺兰在其他影片中,都喜欢在片尾拍摄主角的背影。

但是本片结尾他却给了墨菲一个正面特写。

一正一反间,诺兰既是为自己的爱将提供一次绽放的机会,也是告诉大家他的转变,他真的做到了。

如果要说遗憾,《奥本海默》确实也有一个。

原版中奥本海默与Jean有三场床戏,镜头表现比较真实。

到了引进版中,这几场戏遭遇了处理。

比如画幅内容的调整,比如给角色穿上裙子这样的技术“补缺”。

遗憾归遗憾,好在也不是特别影响对影片的理解。

最后说了这么多,《奥本海默》口碑虽好,但毕竟是一部180分钟的电影。

而且观影门槛较高,甚至网上已经流出资源,究竟值不值得去影院观看?

对于诺兰粉来说,可以无脑冲。

对于喜欢人物传记,喜欢文艺片的影迷来说,皮哥也推荐去看。

但如果只是图一乐,皮哥就不太建议了。

很可能你的家人观看时呼呼大睡,看完后还会抱怨一通。